ラジオの製作その1

ゲルマニウムラジオって知ってますか?。

私が小学生のころ学研の科学と学習の付録だと思うのですが、ゲルマニウムラジオのキットがありました。当時、組み立ててACコンセントにアンテナ線を突っ込んで(非常に危険:感電するのでやってはならない)ラジオを聴いていました。(耐圧200V以上のセラミックコンデンサ100pFを介して接続するとよいようです)

ふとした機会にこのことを思い出し、パーツ箱をあさったのですが、ゲルマニウムダイオードもポリバリコンも見つからず、唯一、20年前以上に入手したバーアンテナだけが見つかりました。

そこでゲルマニウムダイオードとポリバリコンを入手すべくインターネットを検索すると、シャンテック電子さんでセットで通販されているのをみつけ、加工済みケースつきのキットを早速注文しました。

届いたキットを組み立てて早速受信してみましたが、子供のころのように聞こえません。子供のころは、10m程度のエナメル線を庭に水平にはって、それをアンテナとして聞けば十分だったのが、どうも音が小さいのです。ということで、試行錯誤が始まりました。

「トランジスタで増幅すればラジオもよく聞こえるだろう」という単純な理由で、次に組み立てたのがトランジスタ検波ラジオです。トランジスタで検波・増幅するラジオで簡単にできます。ブレッドボードラジオさんのサイトを参考にして組み立てました。

使用したトランジスタは、2SC1815という東芝製の一番ありふれたものです。電源は単3電池1本としました。消費電流は100μA程度とおもわれるので、使用済みの乾電池でも、恐ろしく長時間利用できるはずです。ブレッドボードラジオさんではアンテナに小型バーアンテナを使用していましたが、手持ちのバーアンテナを使っても受信できなかったため、300μHのインダクタと外部アンテナで受信する構成としました。

このラジオは、アンテナさえしっかりしていれば感度よく受信できます。ベランダに張った6m程度のエナメル線(現在はエナメルじゃなくてポリウレタンだけどね)アンテナでうるさいほど聞こえます。しばらくはこれで満足していました。

1石トランジスタ検波ラジオは使うたびに窓をあけてベランダアンテナに接続するのが面倒になってきたので、もうちょっと短い屋内アンテナで聞こえるようにならないかと作成したのが3石トランジスタラジオです。

高周波増幅で1石、検波で1石、低周波増幅で1石という構成で、すべて2SC1815で作成しましたが、受信状況は1石トランジスタ検波ラジオより多少よい程度で、選択度が悪化して聞きにくいラジオとなってしまいました。

いまは、ばらしてしまったのでそのときの基板のみが残っています。

単3電池1本のラジオということで、1石トランジスタレフレックスや2SK241というFETを利用したレフレックスラジオなどいろいろ試しましたが、最終的には専用ICを使ったラジオに落ち着きました。

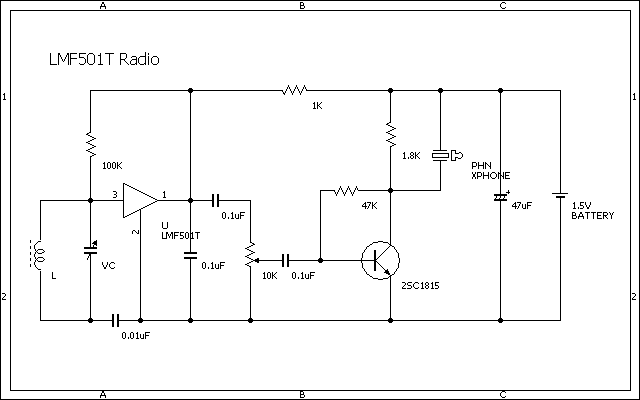

専用ICは、ミツミのLMF501Tというラジオ用の小型ICで、見た目はトランジスタと同じです。単3電池1本の電圧が定格となっています。このICは高周波増幅と検波を内蔵しているので、低周波増幅にトランジスタを追加して作成しました。

この写真では、小型バーアンテナを内蔵していますが、最初は外部アンテナ仕様で作成しています。そのときでも夜間などは、うるさいほどの音量となるのでボリュウムをつけて音量調整できるようにしました。

せっかく作ったラジオなのでバーアンテナを内蔵しようと考えて手持ちのバーアンテナでいろいろと試したのですが、動作しません。仕方なく通販でバーアンテナを買おうとインターネットを調べているときに、100円ショップのAMラジオから部品をはずしてラジオを作っているサイトを見つけました。よく考えれば、通販でバーアンテナを買うより100円ショップのラジオを買って部品を調達したほうが安上がりです。・・・・ということで近所の100円ショップから買ってきたラジオがこれです。

made in chinaで丸七株式会社(輸入元?)製のラジオです。単4一本で動作するラジオでわざわざ作らなくてもこれで十分という性能です。ですが、バーアンテナを取り外すべく分解してみると、このサイズから予想はしていましたが、非常に小さな頼りないバーアンテナがついていました。

ということで、はずした小型バーアンテナを製作したラジオにホットボンドで固定してつなげてみると、実用性十分なラジオが完成しました。

外部アンテナのときよりは受信性能が落ちますが、携帯できるメリットは大きいです。消費電流も0.5mA程度ですので、使用済み単3電池で十分です。

1件のピンバック

ラジオ専用ICのLMF501Tと同等品の比較 | henteko.org

コメントは現在停止中です。