実験用安定化電源の製作

「実験用安定化電源の改造」で過電流を防止するための安全回路を搭載しました。(2015-09-07)

電子負荷装置の製作も完了したので、実験用安定化電源の製作に取り掛かります。とは、いっても、トランスと3端子レギュレータつかった単純なものですね。この電源に内蔵する電圧計と電流計をワンチップマイコンのAVRかPICで作ってみます。

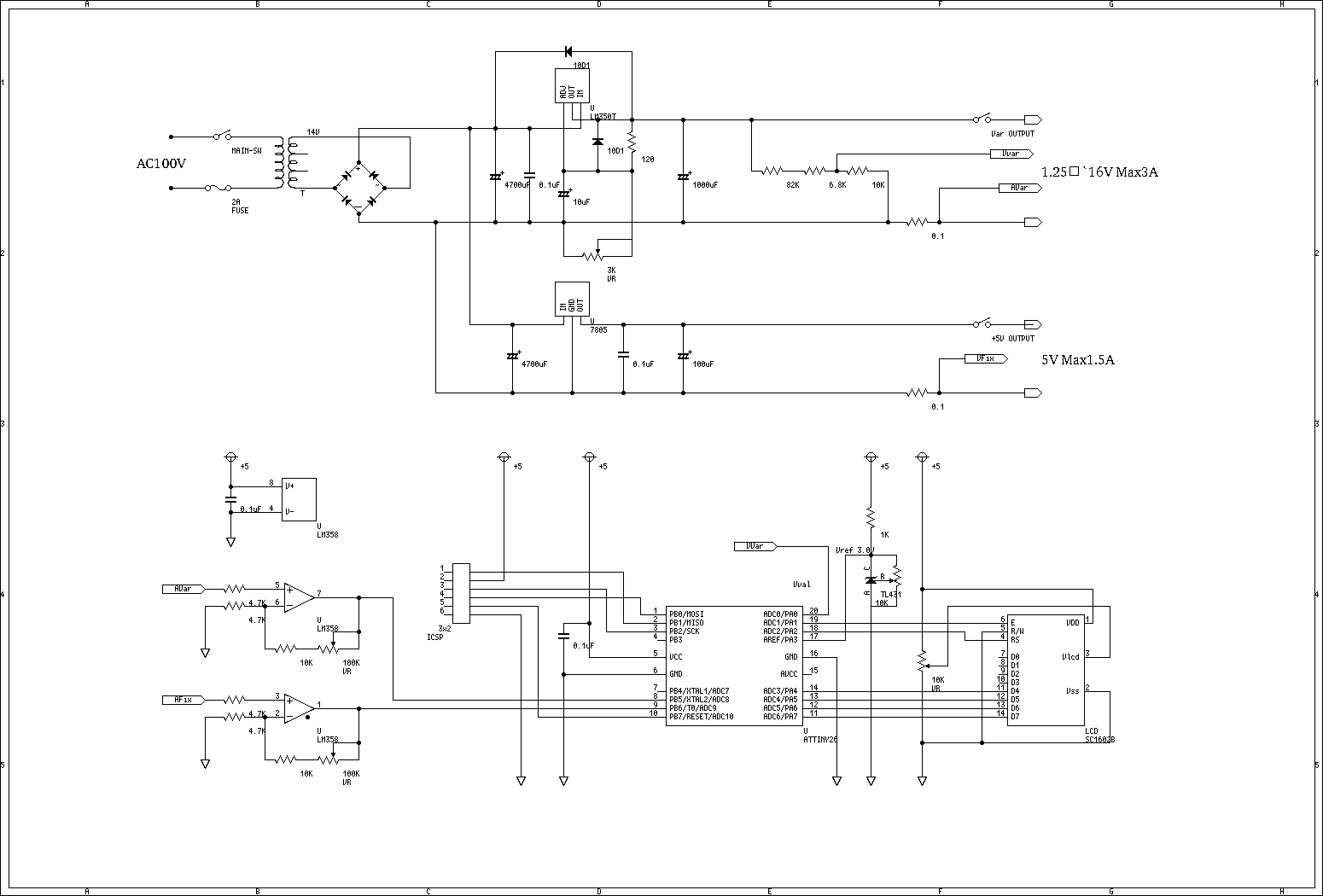

今回も、ワンチップマイコンをAVRにするかPICにするかで悩みます。 電源は、+5V 固定出力と+1.5~16Vまでの可変出力の2系統とする予定なので電流計が2系統、可変電圧の表示に電圧計が1系統と合計3系統の表示が必要となります。できれば、3系統を同時表示したいと思います。 7セグメントLEDで表示部をつくると、かなりのポートが必要となるか、ダイナミック点燈にでもしたらえらいややこっしい配線になることが想像できます。

・・ということで、LCDを表示に使うしかありませんね。AD変換が3ポート以上で、LCD接続(4bit接続)で6ポートとなるので、手持ちからの選択肢は、PIC16F88かAVRのATtiny26ということになります。PIC24FやATmegaシリーズは、オーバースペックでしょうね。

で、今回は、AVRのATtiny26を使うことにしました。

早速、日本語のデータシートを”HERO’S Download”からダウンロードさせていただいて(ありがとうございます。)、スペックを確認するとAD変換も11ポートあるし、ピンも20ピンDIPということで余裕でしょう。ただ、フラッシュメモリが2KByteと少ないのが気になります。

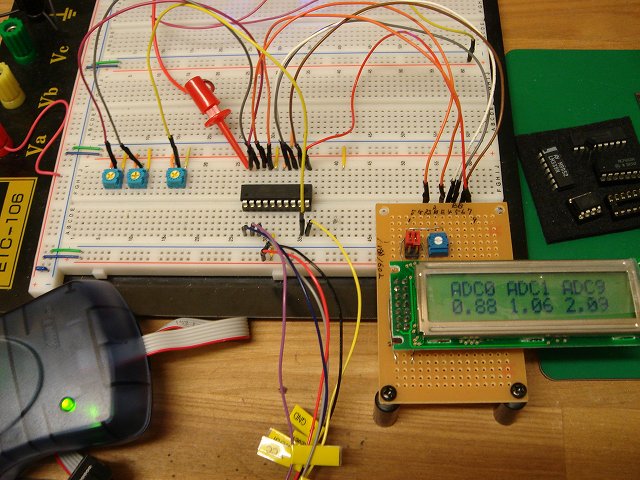

AD変換(ADC)をこちらのAVRWiki(リンク切れ)を参考にしながらプログラミングしてみました。

とりあえず、3系統の電圧表示が完成しました。前回、AVRを使用したLCメーターの製作では、フラッシュメモリ16kByteのATmega168を使用したので、LCDへの実数表示にfprintf を使って簡単に実現したのですが、今回も同じ手法をとると、かる~く、2KByteをオーバーします。(というか4KByteを超えます–;) それだけじゃなくて、実数計算を行うだけで2KByteを超えるので整数演算しかできません。ちょっとなやんだのですが、さっきのAVRWikiサイトのサンプルプログラムに小数点表示機能つきのitoafなんて関数があったので利用させてもらいました。(ありがとうございます。)

あと、LCDライブラリは、あきぼうのAVRで遊ぶ日々からいただいたものをそのまま利用しております。(ありがとうございます。) ということで、大部分が他力本願ですが、なんとかこれでイケソウデス。

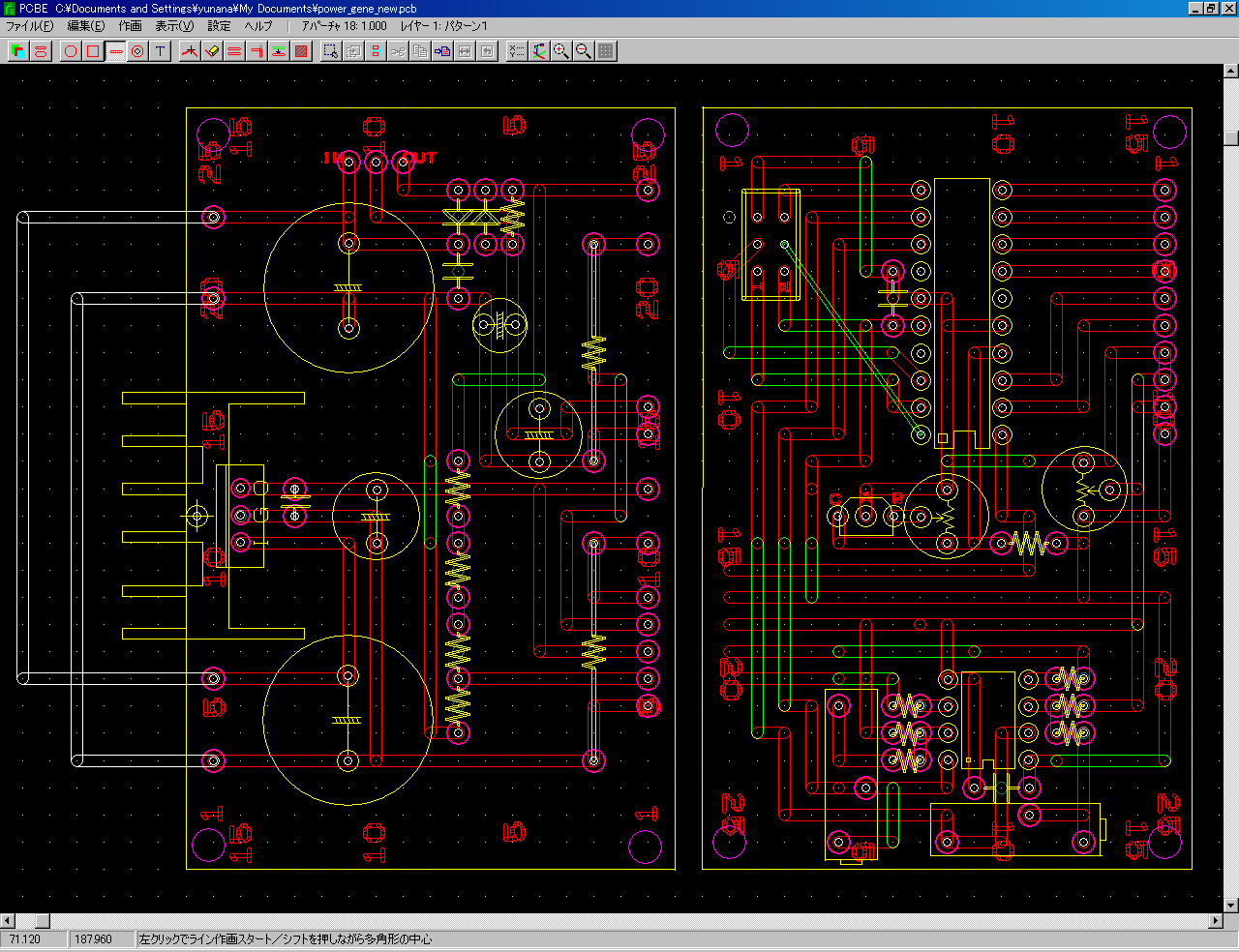

引き続きワンチップマイコンのAVRによる電圧計・電流計を内蔵した実験用電源を製作します。基本的な構想はかたまったので、まず、回路図エディタのBsch3Vで回路図を描いて、それから基板パターンエディタのpcbeで実体配線を設計します。

先日から、電流検出抵抗の場所でなやんでいたのですが、オペアンプの差動増幅回路がうまくできないので、結局、グランド側に入れることにしました。

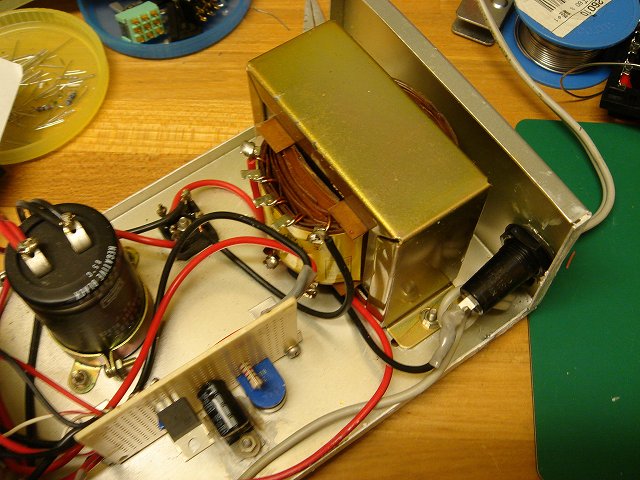

使用するトランスは、タップが複数あるので可変系は最大16Vを得るために14Vのタップ、5Vの固定系は、3端子レギュレータの発熱を下げるために8Vのタップを利用するのが理想的ですが、後段のAVRを使った電圧・電流計とのグランド電位を両系とも共通化する必要があるので、5V固定系も可変系と同じところから供給します。

5V固定系の3端子レギュレータは規格上1.5Aまで出力できます。しかし、14Vのタップを全波整流した電圧約17Vを利用するので3端子レギュレータでの熱損出が大きな値となります。このため、予定している小さな放熱板(TO-220専用のもの)では、実用的には300mA程度までしか出力できない計算となります。

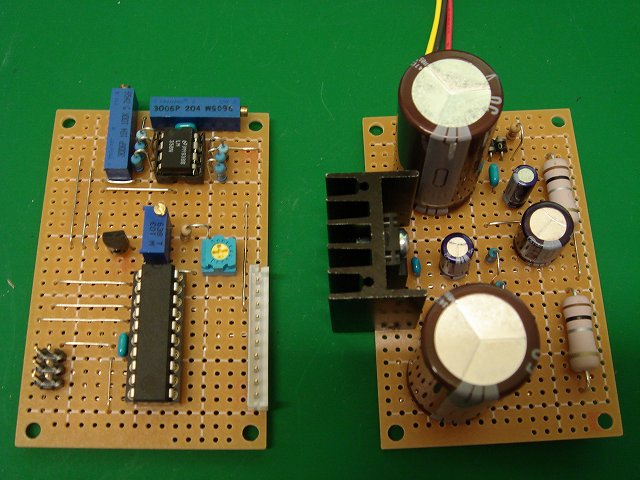

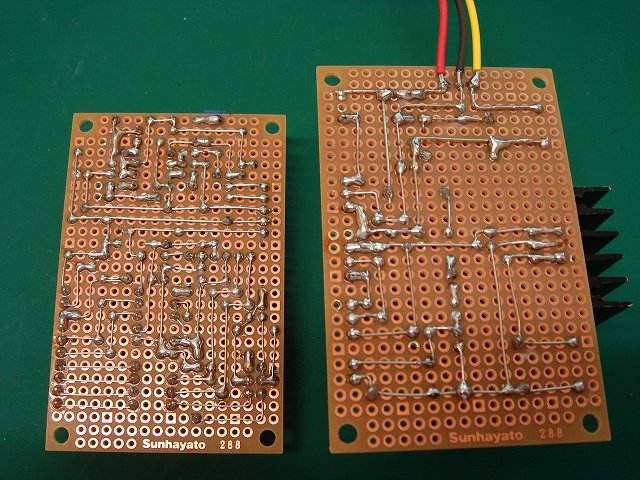

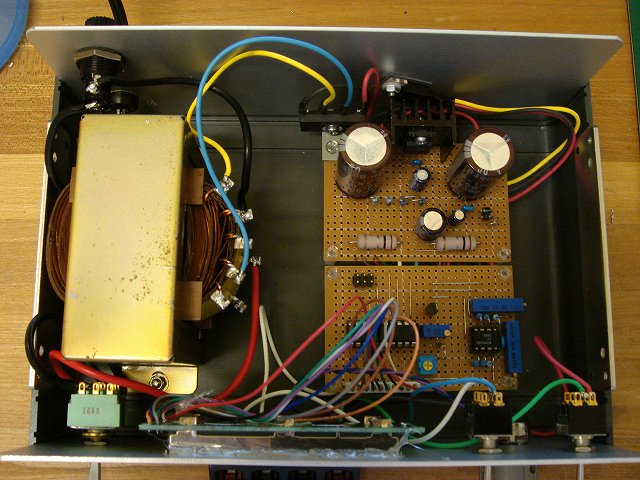

回路基板は、ユニバーサル基板として電源系と電圧・電流計の2枚の基板に分割します。電源系は、将来的に可変系と固定系の2系統に分割できるように設計しました。可変系の3端子レギュレータの放熱はアルミケースへの固定を考えているので、外付けとしました。

(このパターン図を参考にする方はいないと思いますが、ISP接続のところが一部間違っています。(2007-12-21追記))

・・で、回路図とパターン図さえできれば、すぐに基板実装できます。

電源回路のほうは、パターン図と反対に作ってしまいましたが、設計とおり繋がっているので問題はありません。(と思う)

あと、メンドーになって多少、手抜きしています。^^;

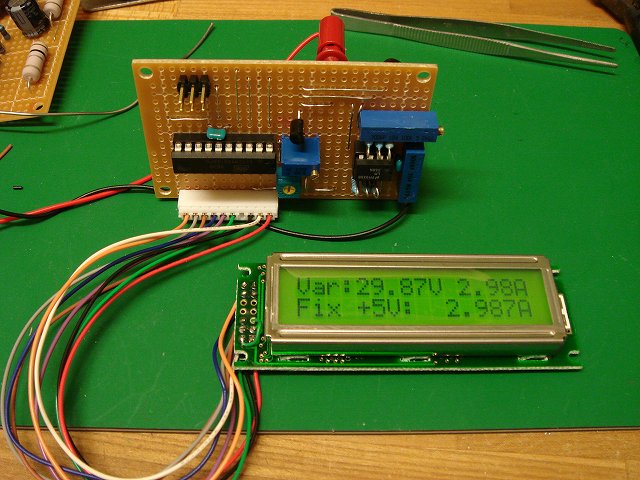

液晶ユニットを接続してテストしてみます。AD変換はシャントレギュレータのTL431を使って、3Vをリファレンス電圧としています。電圧は0~30V、電流は可変系と固定系とも0~3Aまでとして、固定系は1mA単位までとしています。(そこまでの精度があるかは微妙ですが・・)

あとは、これまで使っていた電源からトランスを取り出して完成まで一気に作業を進めたいと思います。(一気に作らんと、その間の実験用電源がないことに)

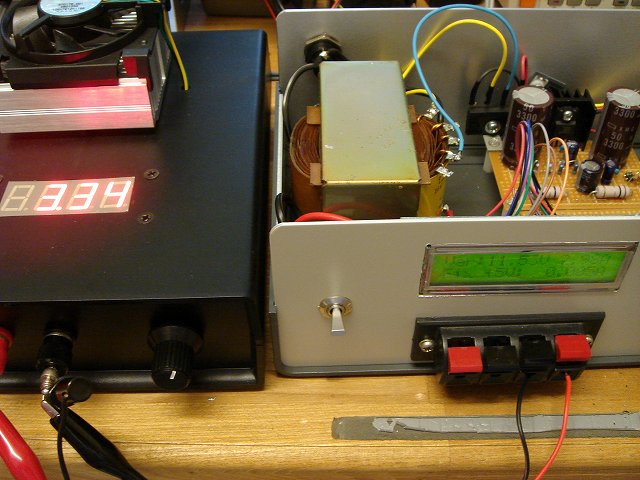

面倒なケース加工をサッと済ませて実験用電源を完成させます。ということで、いきなり完成写真です。今回のアルミケースは、パネルの厚さが1.5mmあるため加工が結構大変でした。穴あけだけならボール盤で簡単にいけますが、液晶ユニットの開口部等の加工は現物あわせでシコシコとやすりがけなんかがあるので大変です。毎度のことですが液晶の固定は、ホットボンドです。開口部は液晶ユニットがぎりぎり入る大きさにしてあるので、特に固定しなくてもホットボンドでも十分保持されています。

あと、見てわかると思いますが、オペアンプのゲイン調整VRに実装配置の都合で横型を選択したために、基板を固定すると非常に調整しにくい状態となっています。一度セッティングすればめったに触ることはないので良しとしています。

前面パネルです。出力端子はワンタッチスピーカー端子を使用しました。左が固定系(+5V)で右が可変系です。端子の接触抵抗が多少あるようですが、わずか数アンペアの電源には十分だと思います。手早く接続や切り離しが出来るのでお勧めです。液晶右側には、各出力のオン・オフスイッチをつけました。市販の実験用電源でも複数出力のあるものは付いているものが多いみたいです。

「MOS FETを使った電子負荷装置の製作」で作った負荷装置を接続して負荷試験を行います。

固定系(+5V)の出力は、17V近い電圧からのレギュレートなので熱損出がキビシー状態です。連続負荷試験として約400mAを10分間行いましたが、3端子レギュレータの保護回路が働くことなく無事に動作しました。でも、ヒートシンクは触れないほどの熱になっています。

(当然、テスト中はケースの蓋を閉めてやっています。)

可変系は出力電圧12V、負荷電流3Aで連続負荷試験を10分間行いました。ヒートシンクとして使用している背面パネルは熱くなりますが、安定した動作です。電圧の降下も規定以内で特に問題はありません。

次に出力電圧5Vを試験しましたが、3A出力は、20秒程度で3端子レギュレータのヒートプロテクタが働いて出力電圧が低下します。しかし、2Aは連続出力できました。

電圧の可変範囲は、1.34V~19.5V(開放時)となります。負荷をかけての実用範囲は、1.34V~15Vとなりました。

電源としての機能は、計画とおりです。AVRマイコンのATtiny26を使った電圧・電流計のテストをして見ました。一応、ケース組み込み前にオペアンプLM358のゲイン調整をすましてあるので、テスターと比較してみます。

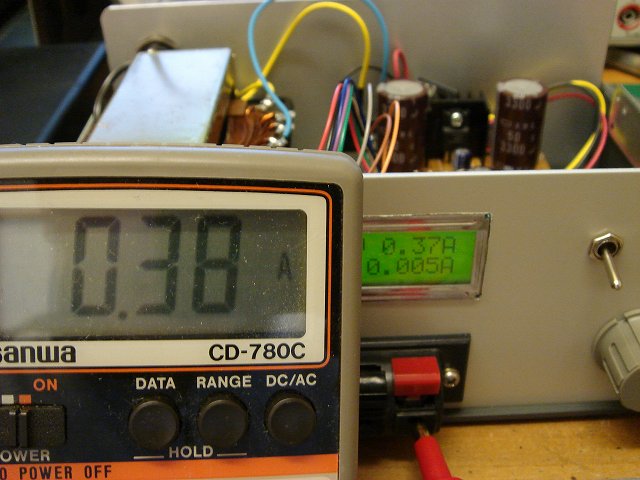

可変系の電流値です。テスター380mAのときに370mAを表示して10mAの誤差です。3Aまでテストしましたが、-10~+30mAまでの誤差がありました。

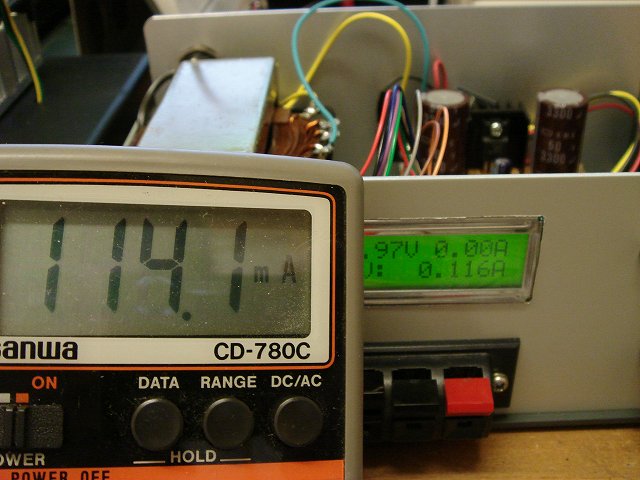

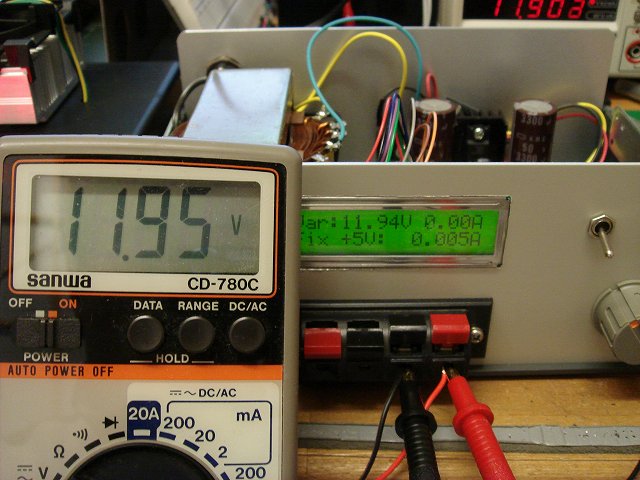

固定系の電流値です。テスター114mA時に116mAの表示です。誤差は数mAですが、製作した電流計は最下位が安定しません。無負荷時にも数mAの表示を行うことがあります。オペアンプのオフセット電圧が数mVあるためだと思います。可変系の電圧値も、かなり正確に測定できます。電圧範囲すべてにわたってテスターとほとんど誤差はありません。

AVRのプログラムは、問題ありませんでしたが、電源オン・オフを繰り返したところ液晶表示がおかしくなることがたまに発生しました。リセットがうまくかからないようです。AVRの内蔵クロックをスタートアップから6CK+64msとするのと、ブラウンアウトリセットをEnableするヒューズビットを書き込んで正常となりました。

2件のピンバック

実験用安定化電源の改造 – henteko.org

PICを使った温度計・湿度計の製作 | henteko.org

コメントは現在停止中です。