短波ラジオの製作その6

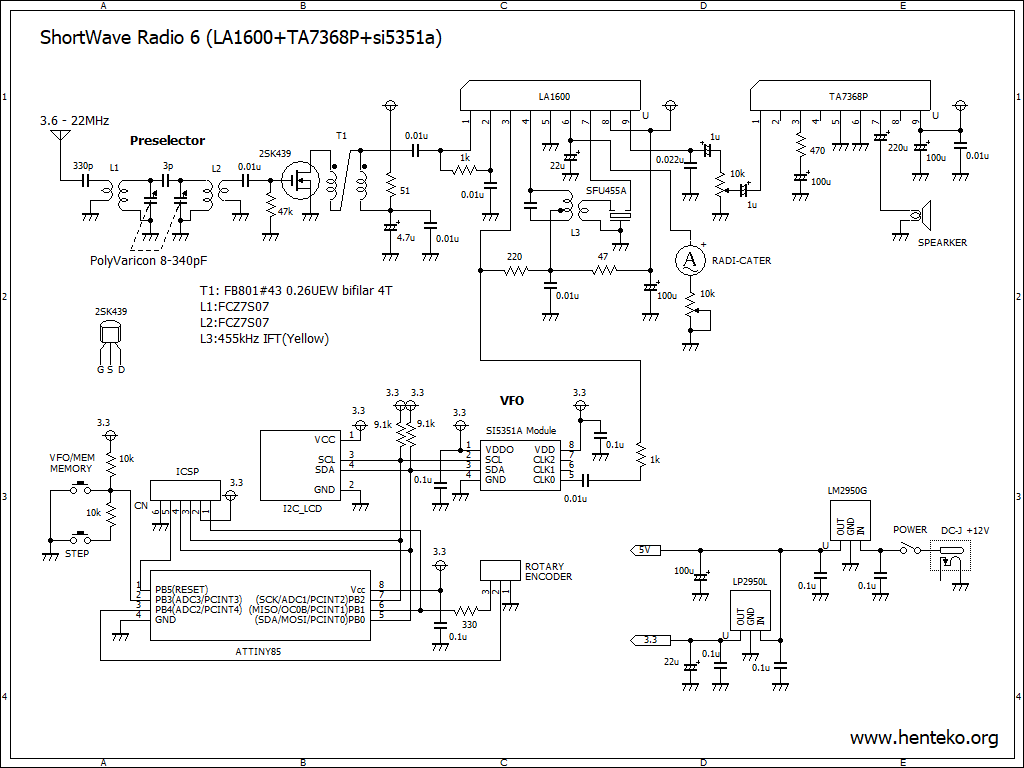

短波ラジオを作ります。いつものようにラジオICのLA1600を使用して、秋月電子のsi5351aモジュールを使用したVFOから局発を注入して選局します。LA1600のアンテナ入力は、小さなアンテナの場合は問題が少ないのですが、短波用のアンテナやアマチュア無線のHF帯のアンテナを使用した場合、同調回路なしだと夜間は結構な混信があって聞き苦しくなります。このためLA1600の入力側にはプリセレクターを入れることにします。

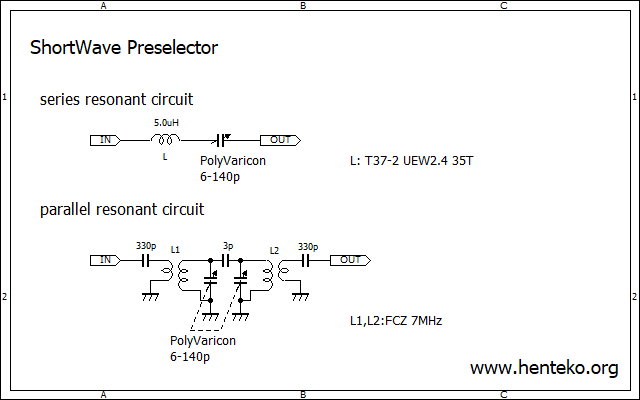

簡易タイプのプリセレクターとしてよく見かけるのが下の回路です。直列共振回路と並列共振回路です。同調周波数はコンデンサ(ポリバリコン)の容量変化で選択します。

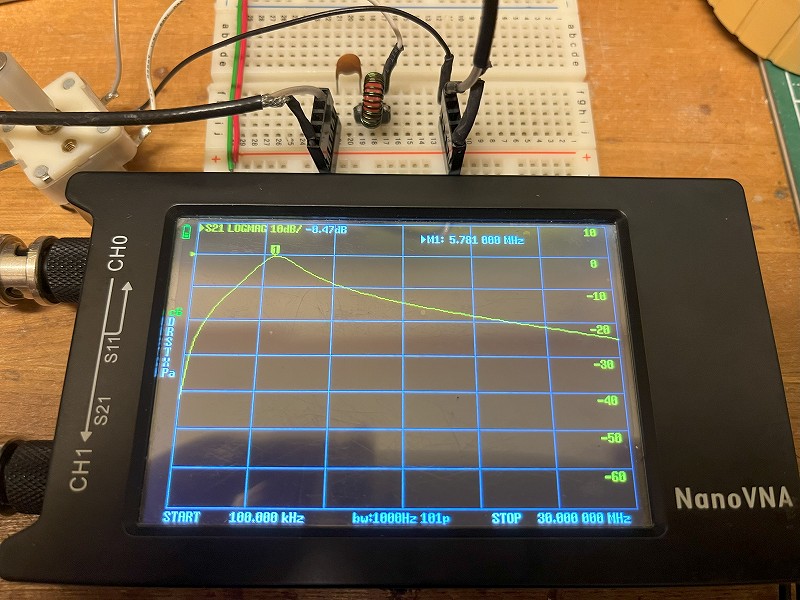

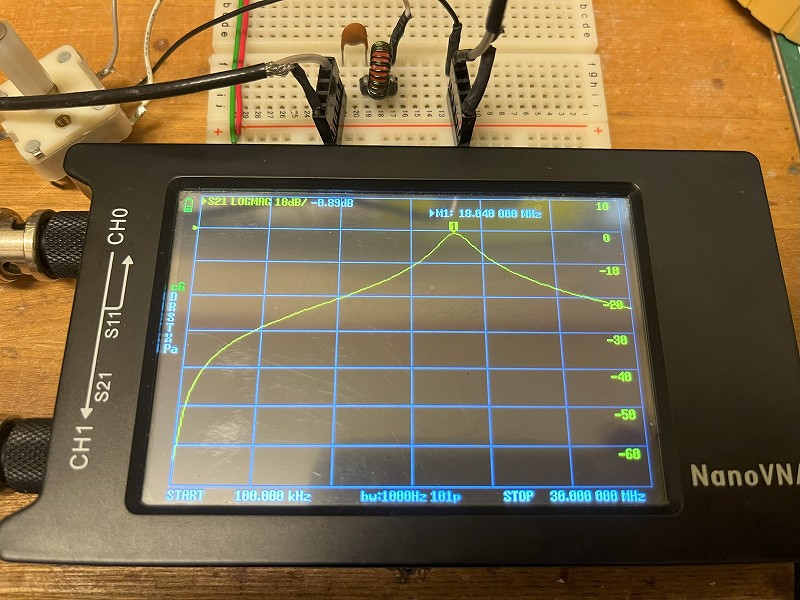

まず、直列共振回路の特性を見てみました。共振(同調)範囲は5.7MHz~18MHzとなりました。もう少し下の周波数まで共振してほしいのですが、これはポリバリコンの最大容量が270pF程度のものを用意すればOKだと思われます。通過特性はかなりブロードです。簡単な回路なのでこの程度でしょうか。ただ、共振周波数での挿入ロスは1dB以下なのでほとんど影響がないと見ていいでしょう。

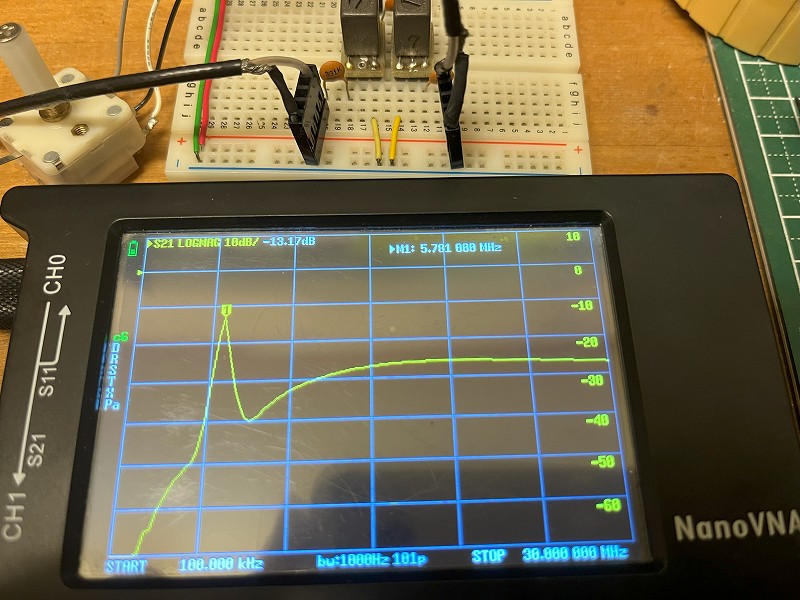

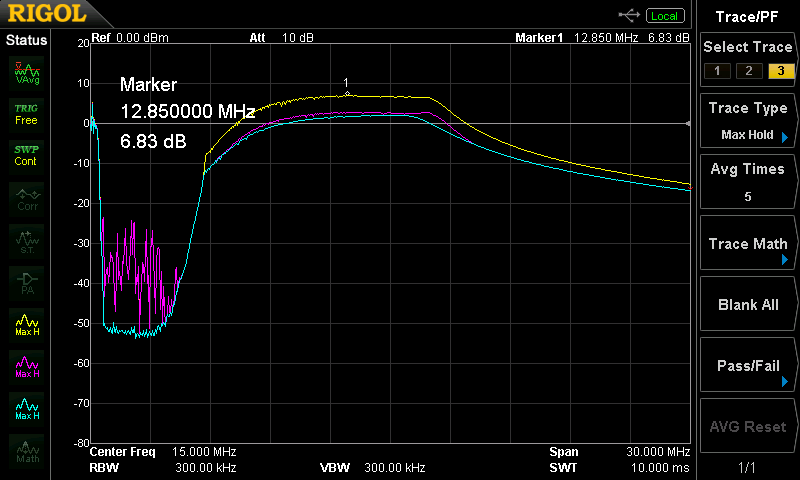

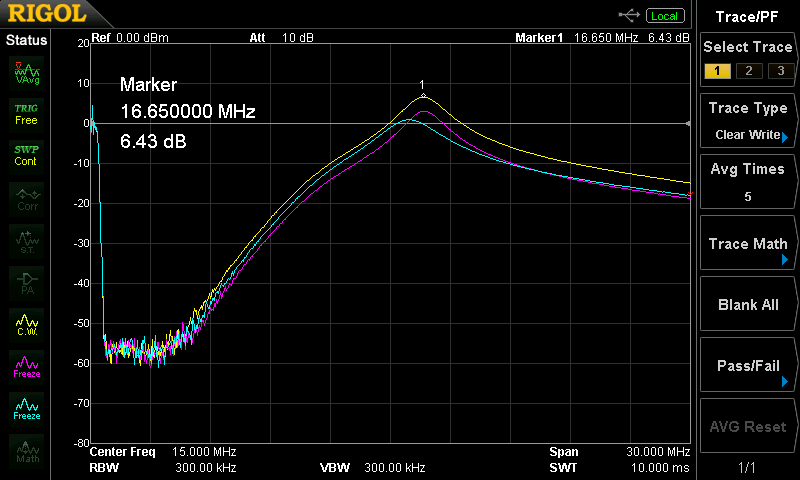

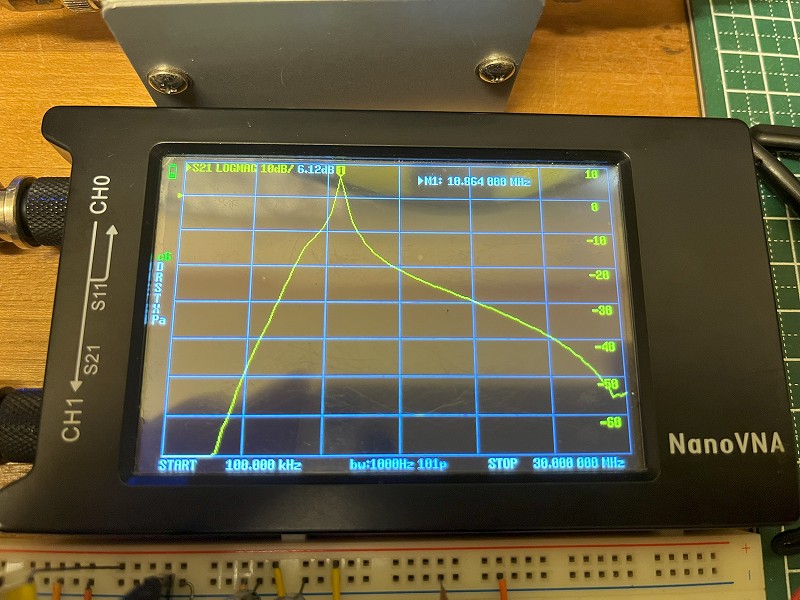

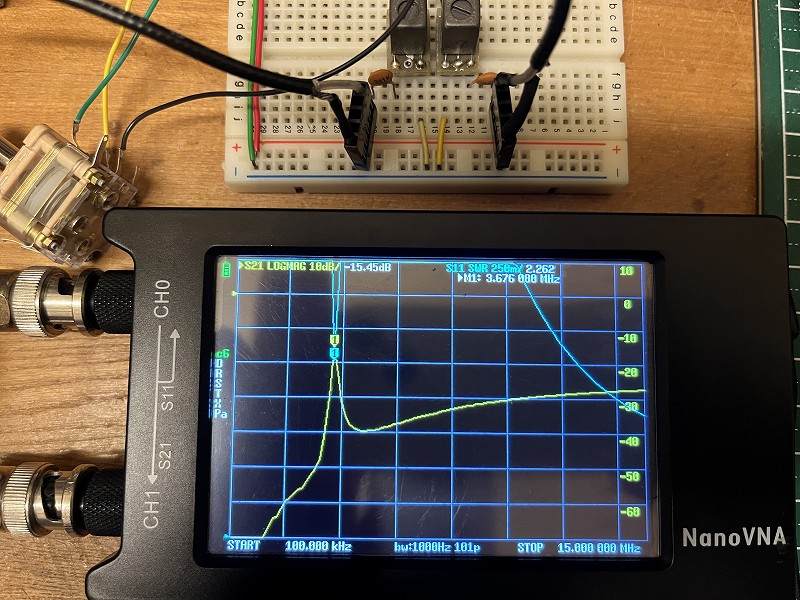

次に並列共振回路の特性を見てみました。周波数範囲は上が17MHz程度と若干低くはなりましたがほぼ同じとみていいでしょう。通過特性は低い周波数でシャープな共振が得られます(複同調回路なので当然ですが・・・)。逆に高い周波数では直列共振回路よりもブロードとなりました。全域で挿入損失も大きいです。低い周波数では10dB以上、高い周波数でも7~8dB程度の損失があります。ただ、短波放送が多い10MHzまではシャープな特性なのでプリセレクターとしてはメリットが多いと考えます。

プリセレクターは並列共振回路を採用します。ただ、損失10dB以上をカバーするため、後段に広帯域アンプを入れることにします。はじめはFETのJ310を利用したGGアンプを試したのですが、電源電圧が5Vでは十分な利得が得られませんでした。このためポータブルDSPラジオで試したFETの小信号広帯域アンプで対応することとします。FETは2SK241と2SK439を試してみました。また、参考までにトランジスタの2SC1815も試してみました。

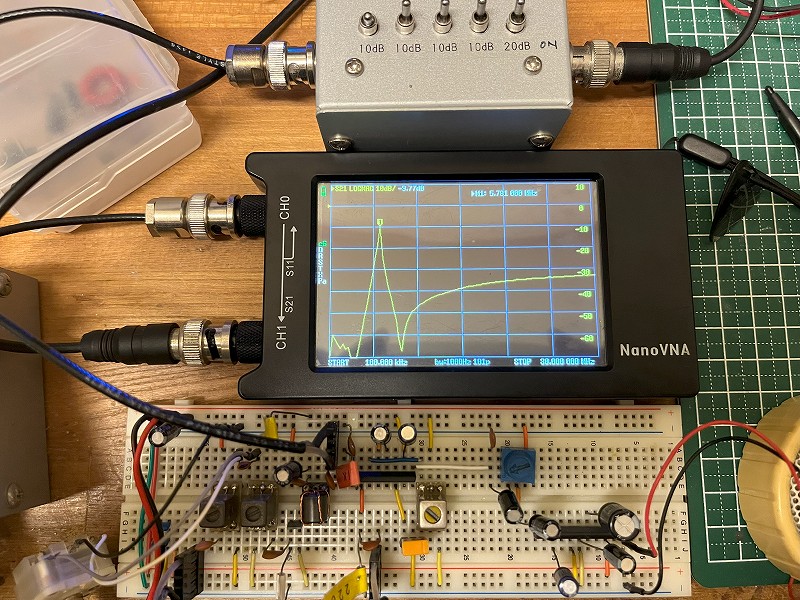

下の画像は黄色ラインが2SK439、ピンクラインが2SK241、水色ラインが2SC1815です。外部に10dBのアッテネーターを挿入しています。この回路構成では2SK439の利得が大きく、2SK241と2SC1815はほとんど同じでした。結果として利得の大きな2SK439を使用しますが混変調がひどいようならソース抵抗を入れるなど別途考えます。なお、並列共振回路で高い周波数でブロードとなる現象は、アンプを通すことでインピーダンス整合が取れたのか多少ましになりました(下右画像)。

短波ラジオの回路図です。プリセレクターの挿入損失を広帯域アンプでカバーします。LA1600とAFアンプは過去の短波ラジオと同じ回路です。LA1600の6番AGC端子にSメーターを接続します。Sメーターがあるとプリセレクターの調整に便利です。VFOのsi5351aは、これまでと同じでAVRで制御します。VFO周波数範囲は1MHz~22MHzまでとしました。

TA7368Pの標準利得が約40dBと大きいため、アンテナ次第ではオーバーゲインとなる場合があります。その場合は3番ピンに100~470Ωの抵抗を挿入してゲイン調整します。今回は470Ωを入れて約21dBに調整しました。(2025-11-22)

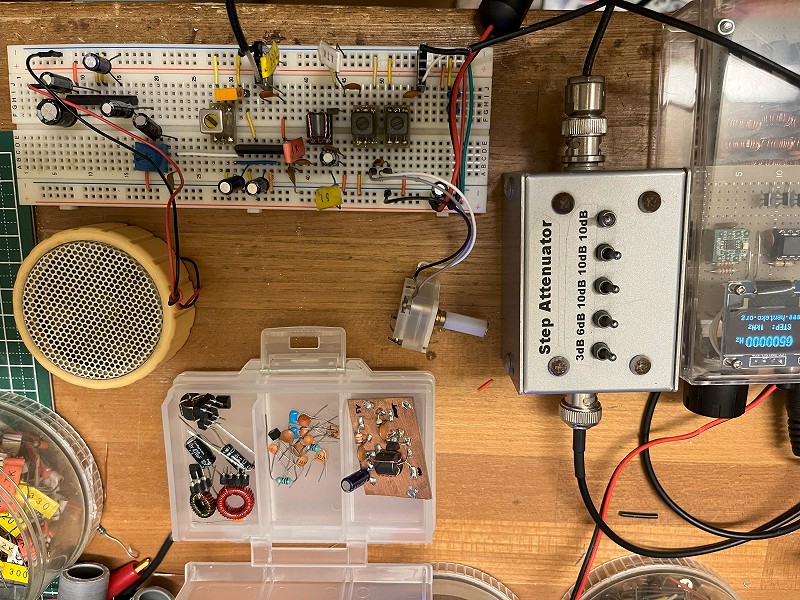

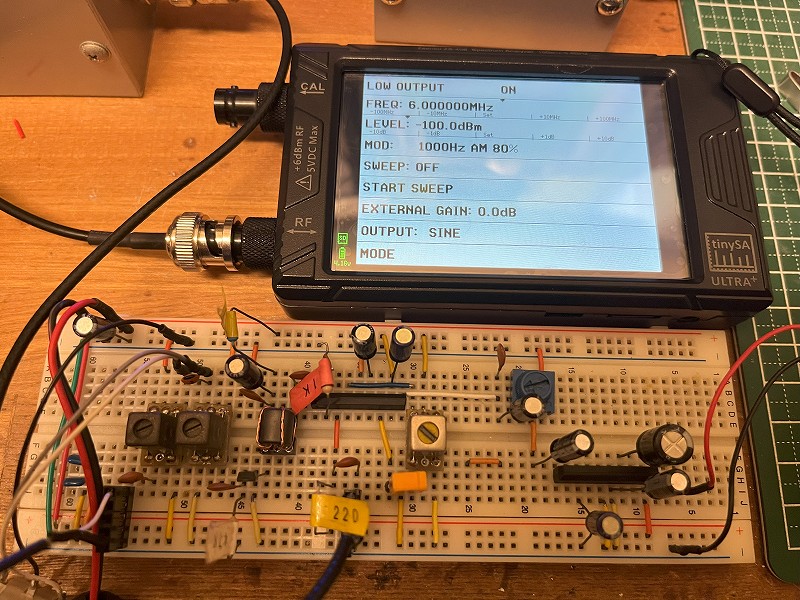

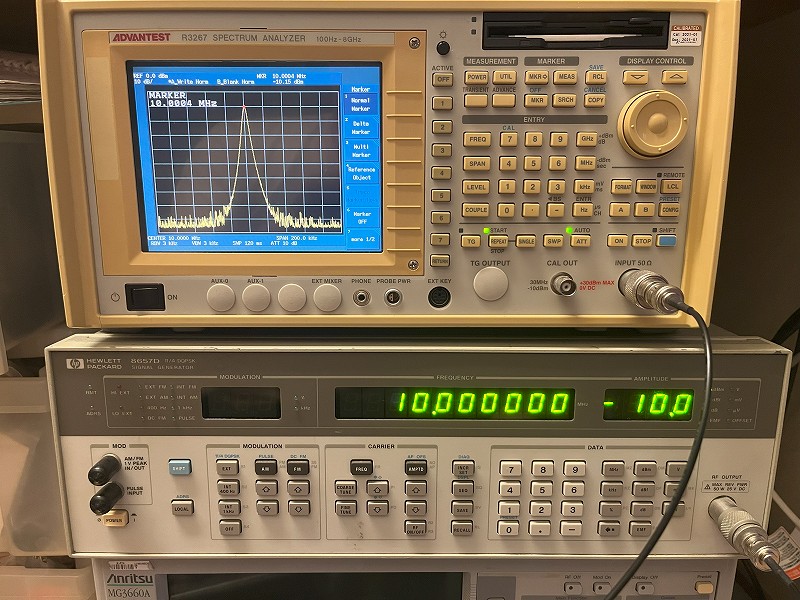

ブレッドボードに回路を組んで受信テストをしました。テスト環境のVFOは、以前作成したシグナルジェネレーターを使用しました。SG(HP8657D)からAM変調された信号を入力してテストしていると室内に変なニオイが充満しました。経験ある方はわかると思いますが、電解コンデンサの液漏れのニオイです。SG(HP8657D)の冷却ファンが止まり本体が異常過熱した状態となっていました。冷却ファンを外して確認したのですが完全に故障したようです。HP8657Dの交換ファンを手配して内部のコンデンサの液漏れ等を確認する必要があります。

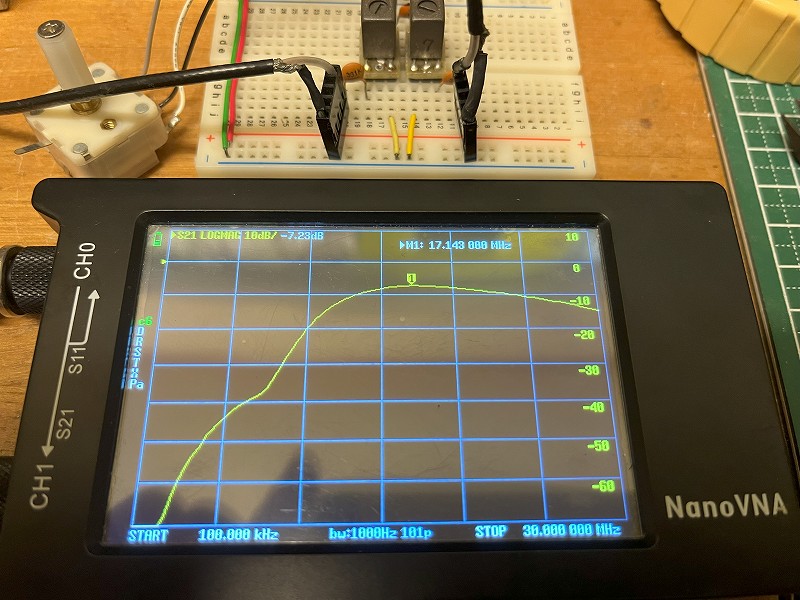

プリセレクターのテストはNanoVNAを使って確認しました。NanoVNAのS21測定は、増幅された信号を入力する場合はレベルに注意する必要があります。10dBの外部アッテネータを使用して確認します。低い周波数5.7MHz~10MHz程度まではかなりシャープな通過特性となり利得も0~16dBと十分です。実際の放送を受信してみましたが十分な感度で受信できています。

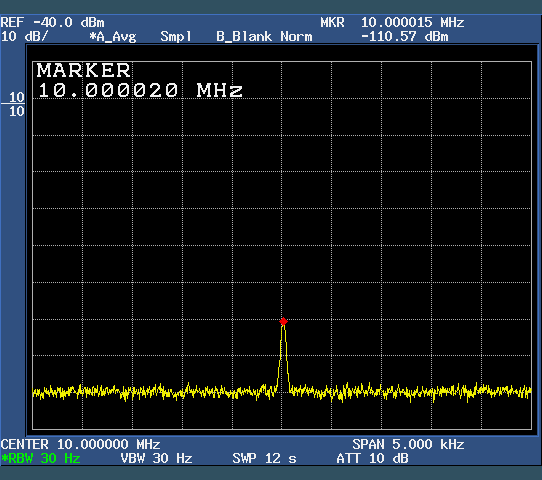

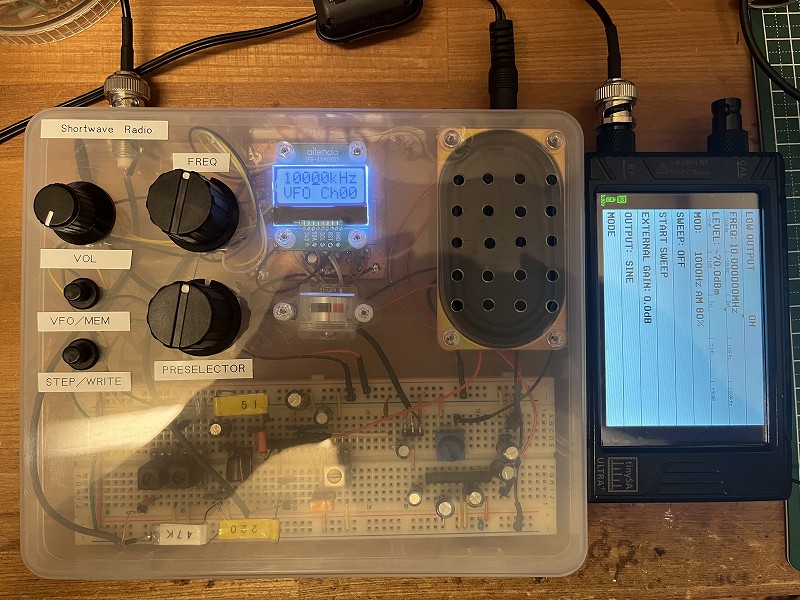

故障したSGの修理(または調達)に時間がかかりそうなので、アマゾンでTinySA Ultraを急遽購入しました。スペアナ機能は必要ありませんが、これのシグナルジェネレーター機能を利用します。短波ラジオは-100dBmまでは十分に受信できることが確認できました。また、-110dBmはノイズにまみれてかろうじて判別できる程度でした。なお、TinySA Ultraの信号出力は、-110dBmまでは正確なレベルであることは別のスペアナで確認してあります。

容量の大きなポリバリコンが入手できたのでプリセレクターをテストしてみました。低い周波数は3.6MHzまで同調範囲が広がりました。

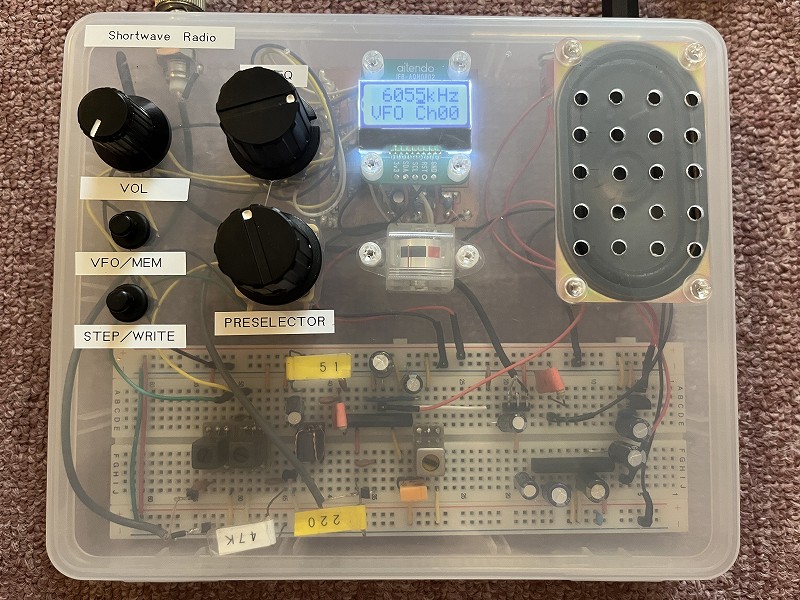

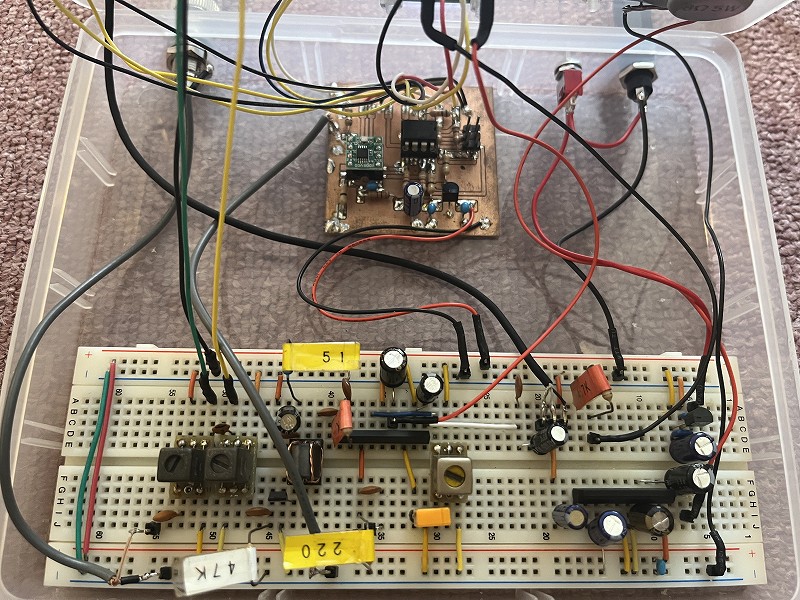

si5351aのVFOは、エアバンドラジオで作成して使わなかったものがあるのでこれを転用します。周波数の設定やLCD表示方法などプログラムを一部変更しました。プリセレクター以降は、CNCフライス盤加工で基板化したかったのですが、単身赴任中でもあり自宅での時間が取れないのでブレッドボードの実験回路をそのまま使用します。時間ができたらちゃんと作ります。ケースだけはエアバンドラジオと同じ100均のプラケースを加工して作成しました。

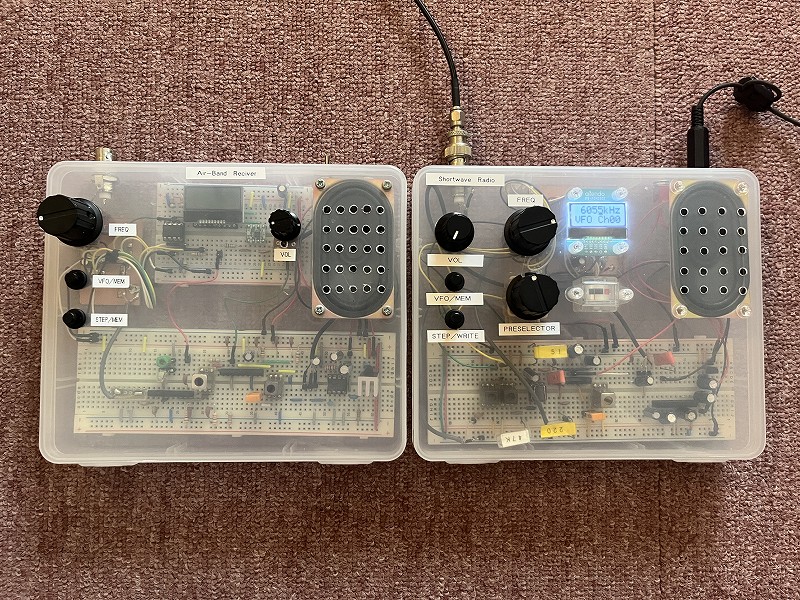

受信感度は、TinySA Ultraから入力した-110dBmが何とか聞き取れる程度です。市販のアマチュア無線機の受信感度よりは劣りますが、製品として売っている安物の短波ラジオよりは良いと思われます。Sメーターは-70dBm入力でフルスケール7割に調整しましたが、AGC電圧なので目安程度ですね。同じケースのエアバンドラジオと並べてみました。なお、エアバンドラジオはVFOもブレッドボードとしましたが短波ラジオも同じようにブレッドボードで作成しても問題はありません。

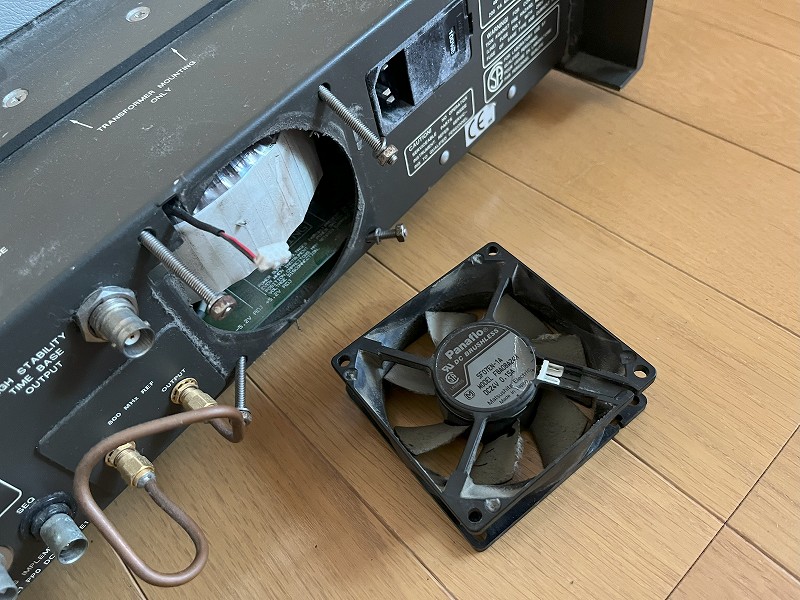

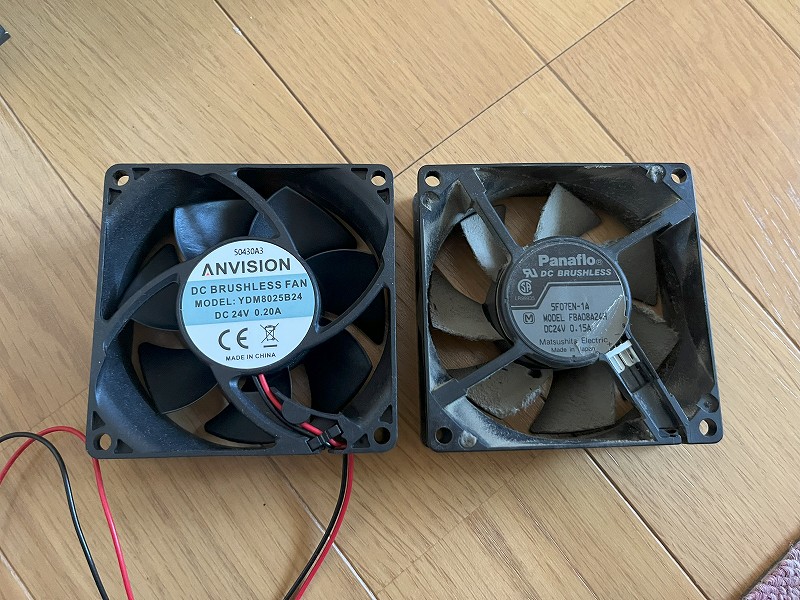

ファンの故障したシグナルジェネレーター(HP8657D)を修理しました。交換用ファンはアマゾンで購入しました。購入したものは風量がやや少ないですが24Vの80mmなので選択肢は少ないです。コンデンサの液漏れのにおいがするので中を確認したかったのですが、HP8657がとてつもなく重くて大きすぎるためその気力がありません。ファンのみの交換としましたが、今のところ問題なく動作しています。

AVRのソースコードです。基本的にはブレッドボードでエアバンド受信機の製作と同じです。メインの制御プログラムだけを編集しています。その他はエアバンドラジオと共通です。